|

作者简介:陆永胜,哲学博士,东南大学马克思主义学院教授、博士生导师。

基金项目:国家社会科学基金重点项目“阳明学诠释史研究”(17AZX006)阶段成果。

来源:《江淮论坛》2020年第6期。

摘要:王阳明的“知行合一”不仅仅是一种工夫方法,同时也是一种工夫哲学,具有自身的理论效力和实践能力。阳明心学的“知”与“行”具有特定的德性内涵,王阳明的“知行合一”是中国传统知行观发展到宋明时期理论特质的集中体现。“修养论”“价值论”“理性主义”“道德实践”规定了“知行合一”的理论效力范围。作为具有时代特色的儒家哲学命题,“知行合一”是时代问题意识性建构的结果,并在政治哲学领域延展,是解决时代问题的实学,其实践能力突出表现在批判与建构、教化天下,价值落实三个方面。王阳明的“知行合一”的理论效力与实践能力分别关涉着意义的有效性和价值的有效性,为我们于当代文化语境中理解王阳明的“知行合一”提供了诠释边界,同时也意味着践行“知行合一”的局限性。

关键词:王阳明;知行合一;理论效力;实践能力

王阳明的“知行合一”是宋明理学中最耐人寻味的一种工夫方法,作为“教法”,其常常仅被认为是一种工夫方法。其实,作为贯穿阳明心学的内在维度,“知行合一”本身构成一种功夫哲学体系,故具有自身的理论效力和实践能力,然于此发明者少。阳明心学的“知行合一”是中国传统儒学知行观发展到宋明时期理论特质的集中体现,“知”与“行”具有特定的德性内涵,“修养论”“价值论”“理性主义”“道德实践”规定了“知行合一”的理论效力范围。作为具有时代特色的儒家哲学命题,“知行合一”是时代问题意识性建构的结果,并在政治哲学领域延展,是解决时代问题的实学,其实践能力突出表现在批判与建构、教化天下,价值落实三个方面。故对于“知行合一”,我们不仅要在功夫的层面上分析其义理内涵,还要从更广阔的视野了解其理论视阈和思想史意义。王阳明的“知行合一”的理论效力与实践能力分别关涉着意义的有效性和价值的有效性,为我们于当代文化语境中理解王阳明的“知行合一”提供了诠释边界,同时也意味着践行“知行合一”的局限性。

一、王阳明的“知行合一”的理论效力

自阳明之世至明末清初,对王阳明的“知行合一”的质疑之声就不曾间断,此中既有道统、学统的原因,也有政统的因素,虽然质疑的呼声不同,但关注点几乎都集中在“知行合一”的实践能力方面,而对其理论效力批评甚少。究其原因,中晚明和清初都仍属于宋明理学的话语语境。在共同的中国传统哲学语境中,理论视域的突破是很艰难的,故实践价值成为重要的评价标准。时至当下,中西马融合的话语语境成为中国文化语境的显著特征,在“文化复兴”“文化自信”的时代意识的刺激下,王阳明的“知行合一”成为社会各界广泛使用的热词,“知行合一”及其使用,俨然成为一种文化现象。那么,我们不禁要问,这些关于知行合一的言说是在怎样的理论层面使用的?是否是王阳明心学意义上的“知行合一”呢?这就涉及到王阳明知行合一的理论效力问题。任何一种思想的产生和理论特质的形成都离不开它的“原生地”,故探讨王阳明的“知行合一”的理论效力范围,需要从中国思想史的视野和阳明学理论本身出发。

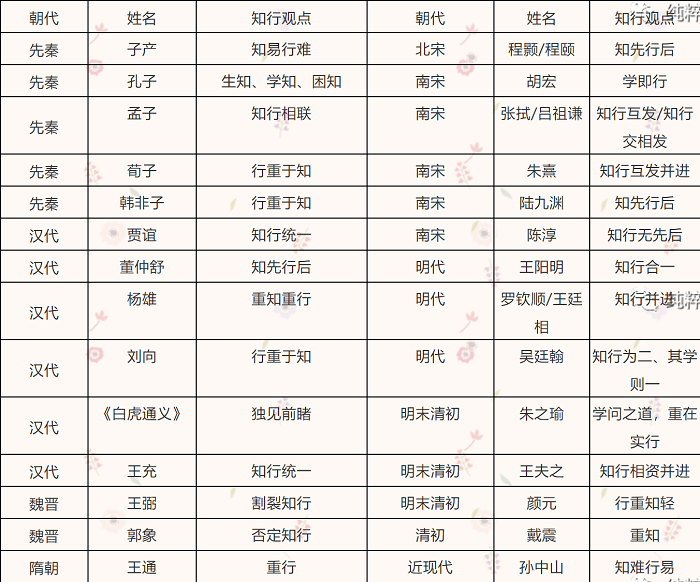

首先,王阳明的“知行合一”的理论视域应在中国传统儒学知行观中来观照。知、行是中国哲学史上两个经典范畴,王阳明的“知行合一”是对传统儒学知行观的发展,自有其理论视阈。在中国思想史上,明确谈到知与行关系问题的思想家有五十余位,这里我们选取三十位有代表性的思想家的观点,如表所示:

上表直观呈现了中国传统儒学知行观的演化,结合中国思想史和哲学范畴史,可以归纳出以下三点:第一,中国历代思想家对知与行关系的论述主要集中在四个方面:孰轻孰重、孰先孰后、孰难孰易、是分是合。除了魏晋玄学家受道家思想影响,对知行关系问题基本持否定态度外,这四个方面在每个历史时期都有不同的思想家分别主张,而论述尤多者则在宋明。从观点表述的语言形式而言,王阳明注重知与行之“合”,这和张栻、吕祖谦主张“知行交相发”、朱熹主张“知行互发并进”、罗钦顺、王廷相主张“知行并进”、王夫之主张“知行相资并进”是有所不同的。后者几乎都在“孰先孰后”的层面谈知行,而王阳明强调知与行在本质上的为“一”。王阳明和宋明理学家的代表性观点中很少明确论述知与行“孰轻孰重”的问题,这一方面和宋明理学的先导者王通的“重行”思想的影响有关,另一方面也意味着“重行”是宋明理学家的普遍共识。在王阳明这里,知即行,重行即重知行,故在逻辑上并不意味着分知行为二。王阳明的“知行合一”的观点一方面表明“知”与“行”具有相同的理论属性与价值诉求,另一方面,蕴含其中的“重行”思想也为其实践能力的拓展提供理论基础。这就为我们以知或行为中心探析王阳明的“知行合一”的理论视域奠定基础。

第二,在语言形式差异的背后,中国传统儒学知行观的演化过程与规律为王阳明的“知行合一”的理论视域提供了基本定位。中国传统儒学知行观演化史大致可分为六个重要阶段,据此,我们可以把握到王阳明的“知行合一”的理论效力范围以及对之当代诠释的有效性依据。

1.以子产为代表的春秋时期的认识论阶段。子产提出“知易行难”的主张:“非知之实难,将在行之。”[①]这是据现有文献记载最早对知行关系的阐述。子产认为认识和懂得某种道理并不难,难的是将之付诸实行。这一朴实的观点显然是对实践生活认识的总结,可见,子产将“知”与“行”纳入了认识论范畴。

2.由孔子开创的修养论与认识论并存阶段。孔子在《论语·季氏》中说:“生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣。”这一论述显然超出了认识论领域,进而涉及修养论领域。“生知”是圣人所能达到的,不仅指闻见之知,更侧重指德性之知。由于“生知”具有先验性,因此,从表面上看,这里有割裂知与行的倾向。但从深层而言,圣人之知即是真知,是包含了行的,这正是后来的理学家所着重发挥的。“学知”“困知”是为其次人设定的获得知识的途径。由于“生知”设定的知识范畴在先,故在“生知”的范畴视阈内,我们不能说“学知”“困知”仅指闻见之知,而不包含德性之知。其实二者皆包含在内,无论是德性之知还是闻见之知,这里都把知和行紧密联系起来了:把握德性之知需要修养功夫,认识闻见之知需要实践工夫,其中所开出的是认识论和修养论两种路向。这两种路向也是理学家孜孜以论的。这段话可谓是孔子知行观的纲领,也是中国哲学知行观的总纲,其中包孕着中国知行观的一切胚胎和萌芽,甚至在某种程度上决定了中国后世知行观讨论的主要问题与向度。春秋末期、战国和整个汉代的儒学知行观都是在此向度中发展的,直到魏晋才有一些变化。

3.魏晋否定知行的阶段。魏晋玄学知行观受道家思想影响颇深。老、庄皆主张以直觉主义为特征的先验论,取消了后天之“学”和“行”对“知”的价值作用,在根本上否定了人主观认识世界的必要性和通过实践获得“知”的可能性。这种怀疑主义不可知论为处于“逃世隐逸”的玄学家所继承,如王弼说:“如其知之,不须出户;若其不知,出愈远愈迷也。”[②]明确否定了感性和实践的作用,割裂了知和行的关系。魏晋玄学思想以“外道内儒”为特征,其知行观可谓是传统知行观在特定思想语境中的非典型呈现。

4.以王通为标志的由认识论全面进入修养论的转折点。王通反对玄学家的放浪形骸和德之不修,强调“行”的重要性。“知之者不如行之者,行之者不如安之者。”[③]王通认为“知”不能停留于终身诵读的口耳之学,而应统一于“行”,服务于“行”。“知”与“行”的统一还要统摄于“德”,即一种知行统一、行不违德的自觉状态,也就是“安”的状态。这样,口耳之学就转向了身心之学,知识、道德、价值在个体修养之“行”中达到了统一,由此,王通的知行观由认识论全面转向了修养论。

5.宋元明时期在修养论视域中的实践论转向。由于受到佛、道思想的进一步影响和朝代政权更迭,沉寂了七百余年的知行观的讨论在宋元明的封建治理和道统叙述的双重期许下遂转入高潮。程朱学派以理本体为特征,北宋理学比较重视“知”,在“知”之中更强调德性之知。以“知”的先验性为前提,程氏兄弟提出了“知先行后说”,所谓“行”即是以内在省察为特征的穷理以尽性功夫。南宋时,程朱学派通过与湖湘学派的论战,重“行”之下的知行并重思想凸显,知行“互发”“交相发”“互发并进”“无先后”成为南宋理学家的主流观点,由此,在“知”上,强调德性之知与见闻之知不可偏废,在“行”上,强调内在省察与外在涵养交养互发。甚至,元代的吴澄亦主张“知行兼该”论。陆王心学强调“心”的先在性,在知行关系上则由陆九渊的“知先行后”向王阳明的“知行合一”转化,其中原因亦在于对“行”的重视愈益突出。在阳明那里,知(良知)具有即本体即主体即功夫的特征,故“重行”便内含着对“知”的肯定,知与行在内在维度上达到了合一。在晚明“救世”思潮的影响下,知行观出现了由“内”向“外”的转向,在“知”的方面,提高后天之学和闻见之知的地位,在“行”的方面,强调“践履”“实用”“实行”,目的在于避免空谈心性的玄虚之弊。特别是王夫之、方以智等的“知行践”观已颇具近代意义。晚明儒者对心性修养论的批判,并不意味着他们在根本上否定了理学,他们仍然属于自己的时代。而这种转变不过是宋明知行观在修养论视阈内的异动。

6.知行观从修养论中的剥离。乾嘉以降,作为明末遗民对理学反思的影响结果,清代理学接受了西方知识论体系,力图把知行问题转化为纯粹的认识论问题。如戴震从认识论出发,把“知”从传统道德论中分离出来,把“行”从道德实践中分离出来,从而成为知行观从传统走向近代的桥梁。

综上,我们便可对王阳明的“知行合一”做出思想史与理论特质的定位。王阳明的“知”与“行”不是基于经验的认识论,而是具有内在理性思辨维度的。他和同时代的“理学家所谓‘知’,主要不是对自然界‘物理’的认识,而是对自身‘性理’的认识;不是对客观的认识,而是自我认识;不是真正的知识论,而是属于价值论。他们的所谓‘行’,主要不是改造自然界的物质活动,而是以自我完成、自我实现为宗旨的道德实践。”[④]这样,宋明理学就成功转化了前代对知行问题的讨论层次:从认识论到修养论;从知识论到价值论;从经验论到理性维度;从物质活动到道德实践。而修养论、价值论、理性维度、道德实践四者的统一也正构成了王阳明的“知行合一”的理论视域,它既为我们理解王阳明的“知行合一”提供了可控的边界,以避免过度诠释,也为“知行合一”的当代诠释提供了一个参照系,同时也意味着王阳明的“知行合一”自有其学术思想语境和明确的理论效力范围。

第三,实践价值向度的凸显。中国传统儒学知行观的发展与理论创新是始于问题的,既有理论问题,也有实践问题。就理论问题而言,一方面表现为认识论的发展与深化,如上文所论,兹不赘言;一方面表现为认识论在由现象界走向本体论再走向知识论的过程中所要面对的知识、道德与价值的断裂与弥合的问题。王阳明的“知行合一”作为中国传统儒学知行观发展中的重要一环,其对知识、道德与价值的弥合体现出鲜明的理论创新性,从而对时人践行知行合一的实践问题做出了理论指导。就实践问题而言,中国传统认识论在根本上是要解决人的发展问题,其次是与之相关的“世界”的认识和改造问题,这里的“世界”包括“物”“事”“势”“政”“国家”“天下”等。实践问题的这两个方面决定了王阳明的“知行合一”的价值诉求和实学特征,也为下文其实践能力的论述做了铺垫。中国传统儒学知行观在悠久的发展历程中呈现出评价性认识和知识性认识相统一的特征,它是知识、道德、价值三者相互转换的枢纽,因此,任何一个有时代意识和现实关切的思想家、哲学家都会涉及知行问题,王阳明也不例外。

其次,王阳明的“知行合一”具有自身的理论属性,这是其理论效力的微观理据。宋明理学家对于“知”的性质与来源有三种不同的立场:重“内”、重“外”和兼重“内外”。王阳明是持守重“内”立场的,这一内在向度是其“知行合一”理论属性的显著特征,与理学视域所规定的修养论、价值论、道德实践等一脉相承,具体可呈现为三种不同向度:

第一,王阳明的“知行合一”具有本体-主体性特点。阳明心学的根本出发点是“心”,阳明的“知”即为良知,其本体-主体性一方面指来源上的“人生而知之”和功夫上的“在心地上用功”,另一方面则关涉着本体论域的人之为人之根本性。从性质而言,阳明之“知”即德性之知,而非见闻之知。在阳明这里,见闻之知并非是一个对象性的存在,而是一个相对于“心”的外在性存在。阳明说“良知不由见闻而有,而见闻莫非良知之用”[⑤],即是从体用关系角度,而非主客关系角度界定二者关系的。但无论是德性之知还是闻见之知,都需要一个被知的过程。对于德性之知,圣人生而知之,知行合一;而凡人就要通过致知的功夫把握知、践行知。对于凡人而言,知(体验把握)的过程就是行的过程,践行知的过程也就是把握知的功夫过程。所以,德性之知无论是对于圣人还是凡人,都是先在的,这是作为本体的“知”的性质规定的。但凡人不能生而知之,故本体之知要在致知功夫的过程中呈现出来,即所知要依附于能知。阳明后学分为现成派、功夫派、归寂派即是着眼于不同的功夫视角而言,而在本体层面并无本质的差异。在阳明心学的视阈内,闻见之知则无凡圣之别,因为其不具有根本意和究竟义。所以,阳明的“知”与“行”并不包含对见闻之知的把握和践行,其“知”“行”都具有本体意义。

第二,从本体层面而言,阳明之“知”具有普遍性,这是其价值论的基础。阳明之“知”作为内在的德性之知,其(作为理的)普遍性和闻见之知(作为知识)的公共性是不同的。闻见之知是人生而后而有的,它可以分两个层面:集体的闻见之知和个体的闻见之知,二者又分别呈现为两种形态:静态的知识经验形态和动态的认识形态。集体的闻见之知可以是代代相传的知识和经验,具体表现为制度、礼仪、法律、规范等等;也可以是集体的认识能力,如具有时代局限性的人类认知能力等,但最终是可以转化为知识和经验的。这种集体的闻见之知可能会反映出有限度的“公理”,但不可避免带有集体的主观性和片面性。因此,不能称其为“普遍之知”,而只能称其为“公共之知”,因为“普遍”取消了人的主观性,而“公共”则无法回避人的因素。只有先验的德性之知才可以称为“普遍之知”。个体的闻见之知主要体现为个体的经验或认识能力,它的主观性和随意性比集体之知更显著。需要注意的是,本体论层面的德性之知是不能区分为集体的或个体的、静态的或动态的,在实质上,它就是“一”,具有恒古不变的永恒性。现实语境中以“功利”为导向的当下社会话语中所言说的知行合一的“知”多为闻见之知。如政令不行,法制不行,制度规范不落实,就会提倡知行合一。这些命令、法制、制度、规范在某种程度上体现为集体(或个体)的意志和经验要求,知行合一即是强调对其的理解和执行力,这可以视为知识与实践层面的知行合一,而与阳明哲学意义上的知行合一有着巨大差异。阳明之“知”的普遍性在某种意义上也决定了其“行”的普遍意义,为“知行合一”以道德为基础的价值论和具有普遍意义的实践诉求奠定基础。

第三,王阳明的“知行合一”不能仅被认为是方法论,在根本上它是和“天人合一”的境界论融通的。王阳明的“知行合一”与中国传统儒学本体论思维下的人生论密切相关,其“知”是对自身“性理”的认识,是一种自我认识,而不是对自然界“物理”的认识。其“行”是以自我完成、自我实现为宗旨的道德实践,而不是以侧重人的认知理性发展和对客观规律的准确把握为目标的改造自然界的物质活动。可以说,王阳明的“知行合一”把道德实践的主体性原则发展到顶点,其所强调的主体功夫的自觉自为是以圣凡为界限的。阳明之“知行合一”的主体与对象、出发点与目标的统一性决定了其目标是人的德性的完善,这正是阳明一贯的圣人立场的体现。在阳明心学中,“知”“行”在形上层面合一的根据是心(良知),在形下层面合一的落脚点在物(事),所以心物关系把“知行合一”的形上、形下两个层面联系了起来。前者和本体层面的天人合一相通,后者与道德实践层面的天人合一相连。所以,知行合一不是实现天人合一的途径、方法,天人合一也不是知行合一的目标、要求,二者在本然上是相通的。从本体意义出发,“知”与天道在同一意义层面,“行”更多与人道在同一意义层面,正所谓“诚者,天之道也;诚之者,人之道也。”[⑥]因此,如果说心理合一是天人合一的理论提升,那么,知行合一是天人合一在心理合一基础上的更高层次的理论升华。由此,王阳明的“知行合一”在理论视域内就和认识论、知识论、物质实践做了分别。

综上,王阳明的“知行合一”是对传统知行观的发展,其自身的理论属性和其所处的宋明理学的理论视域构成了其理论效力范围的双重规定性,为我们当下理解“知行合一”提供了诠释的边界。

二、王阳明的“知行合一”的实践能力

如果说王阳明的“知行合一”的理论效力探讨更多侧重“心与理”的关系层面,关注的是思想的特质及所属的理论领域,那么,其实践能力的探讨则侧重于“心与物”的关系层面,关注的是思想在现象层面的落实及时代所允许的实践限度。但二者不是分离的,而是统一的,作为理论创新,王阳明的“知行合一”为其实践能力提供理论效力范围;作为实践创新,王阳明的“知行合一”将其理论效力落实于具体的时代生活。在此意义上,王阳明的“知行合一”的实践能力体现的是有限度的实践价值,这具体表现为,“知行合一”的实践性既是“心(良知)”与“事(行动)”的统一,又是“思(思想视域)”与“势(一般世界状况)”的统一。因此,王阳明的“知行合一”实践能力的展开在根本上是以自身的理论和实践创新直面并解决当时的思想与实践存在的问题。值得指出的是,这一过程并不是单向度的“解决问题”,同时还含有另一面向,即“建构自身”——“知行合一”在此过程中所实现的自身的问题意识性建构和在政治哲学领域的延展。王阳明的“知行合一”正是在此自身双重建构的视阈下实现自身的实践能力的,这主要体现为三个方面:

首先,批判与建构。从发生学而言,王阳明的“知行合一”的提出有着具体的学术思想、现实实践、理性逻辑等背景和出发点,这是其批判现实的向度,同时也规定了自身建构的方向。

第一,批判理学僵化所造成的知识、道德、价值的断裂,主张高扬德性,以道德统领知识与价值。有明之始,明政权为了建构自身的合理性、合法性和博得士人阶层的认可,从道统赓续的角度,肯定了朱子学的官学地位,并进行了权力化、制度化和选择性的建构,从而使原本富有思想活力的学术形态的朱子学桎梏为官方化的僵化理学,“成了有权力的知识话语,而且成了有知识的权力话语”[⑦]值得指出的是,官学化的僵化理学并不能否定士人阶层持守的学术理学,这就不可避免地造成双方道统理想的差异性,以及士人对僵化理学及其造成的思想滞化结果的反思。这种反思即包含着批判和建构。当朱子理学成为科举的内容和维护皇权的工具,其作为知识的存在与士人的为学成德和为政以道便有了鸿沟;如何弥补知识、道德与价值间的断裂,便成为阳明心学建构自身的方向之一。对此,王阳明主张强调“真知”:“真知即所以为行,不行不足谓之知。”[⑧]“知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。”[⑨]在阳明这里,“真知”以“行”为检验标准,“行”一方面标示“知”之为“德”的纯粹性,一方面标示“知”之摄物的能力,二者的统一即是强调道德对万物的涵摄。知识和价值如不以道德为统领,即是心外之物,便与心体有隔。故阳明强调为学先立志,即是要超越知识论进入修养论,知识要服务于德性养成;而阳明从心即理出发,强调尊道为政不为君,即是要摒除外在于心性修养的价值,为君之事只有在天下之道的意涵内才能成为“外王”的事业。可以说,阳明通过对“真知”的强调,凸显了“知”的统领性和“知”统摄物(事)的能力,使知识和价值实现了由外向内的转化,从而实现知识、道德、价值的统一,弥合了僵化理学下的三者之间的裂痕,由此以圣人标准对治文人士大夫读书不明理或口讲仁义道德,实则不忠不孝的社会弊病。

第二,批判知行不一的学风、政风与世风,强调“知”与“行”在意义、价值一致性层面的相与诉求。在知行问题上,朱子基于理先气后的哲学观,强调知先重行,并提出知行互发并进,但在学理和实践上造成了心物为二、知行二分的实际结果。特别是在明代士人所面对的政治、学术、经济交织的生态中,知行不一成为突出的社会问题,并浸染于学风、政风和世风。王阳明对此曾痛砭时弊,“今夫天下之不治,由于士风之衰薄;而士风之衰薄,由于学术之不明;学术之不明,由于无豪杰之士者为之倡焉耳”[⑩],并肩负“为之倡”者的责任,其所入手处便是辟书院讲明心学。王阳明强调“真行”,即是要保证“行”与“知”在德性意义与价值取向上的绝对一致性,这可体现为两个面向:一为意识层面的依“知”而“行”的自自然然,绝无将迎意必之间隔;一为实践层面的德性与德行的统一,即“行为的合法性”与“意向的道德性”的一致。就前者而言,王阳明提出:“一念发动处,便即是行了。”[11]心之所发即是意,一念发动有善有恶,善意当如好好色而行,恶意当如恶恶臭而克——这是良知功夫自觉自为的结果,也是担保“意”之为“诚”的保障。但如果从发念即为行的视角看,发恶念即为行恶,这显然违背了“真行”的上述原则,便不是知行合一了。在阳明哲学中,“恶念”是遮蔽本心的人欲私念,是“心”“物”相接中人作为实存者可能产生的“心外之物”,而不是源自心体。阳明强调“一念发动处,便即是行了”,既是对“人心惟危”的警醒,也是对人之道德修为提出的至高标准。可见,阳明以严格的道德主义严厉摒除有违真正道德的私欲恶念,维护知与行的绝对统一,这不可不谓是对当时“知行不一”的社会痼疾的一剂猛药。由此可见,阳明的“知行合一”作为道德的高标准是超凡入圣的,但其价值关怀却是出圣入凡的,有着切实的社会与人生关切。就后者而言,阳明提出:“若只是那些仪节求得是当,便谓至善,即如今扮戏子,扮得许多温凊奉养的仪节是当,亦可谓至善矣。”戏子的温凊奉养之仪节可谓得当,但不可谓“至善”,原因在于这种表面上完全符合孝的外在规范性的“行”并不是“心(知)”的自然流露,不符合“心”的“意向的道德性”,而是具有表演的功利性。显然,戏子之“行”虽然和依“知(孝心)”之“行”具有一致的外在表现,但并不能担保二者在德性意义(至善)和价值取向(行孝)上的一致性。前者之知行是二分的,后者之知行是统一的,阳明谓前者为“戏子”,本身便含有对分离知行之人和社会现象的鞭挞之意;阳明肯定后者,即表明其“知行合一”在实践层面建构的向度。

第三,批判分裂知行为二的认知错误,强调知与行的理性辩证统一,以逻辑理性制约偶然性。阳明之世,士人视知行为二的错误认知由来已久,如阳明大弟子徐爱就托古人之言认为:“古人说知行做两个,亦是要人见个分晓。一行做知的工夫,一行做行的工夫,即工夫始有下落。”[12]把知与行视为两种不同的工夫,即肯定了二者的差别,即为二。阳明认为这种认知是违背古人立言宗旨的。古人言此是不得已的补偏救弊之说,是为了让世人避免只做行的功夫的“冥行”和只做知的功夫的“妄想”,而强调两种功夫都要做。阳明此解其实并无经典文献依据,而且同样落入现象界的二分知行,故他指出:“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成。若会得时,只说一个知,已有行在;只说一个行,已自有知在。”[13]这就在理性逻辑的层面强调了二者的合一。阳明讲“知行本体”“真知”“真行”即是基于此逻辑辩证。

那么,这种抽象逻辑层面的“知行合一”如何落实于道德实践,发挥其实践能力?王阳明给出了“依良知行”的实践方法,“故《大学》指个真知行与人看,说‘如好好色,如恶恶臭’。见好色属知,好好色属行。只见那好色时,已自好了,不是见了后又立个心去好。闻恶臭属知,恶恶臭属行。只闻那恶臭时,已自恶了,不是闻了后别立个心去恶。”[14]“别立个心”即是在良知之上的强意作为,即是一种“过”,“至善者,心之本体。本体上才过当些子,便是恶了。”[15]心体大中至正,超越现象经验界有相对的善恶,故谓之至善。过犹不及皆非心体,便是私欲所生,便与心体有隔,那么,“知”之发用便是有所欠缺,便不是知行合一了。可见,阳明对知行逻辑关系的论证,具有批判与自身建构的双重意义。

其次,教化天下。中国传统儒学的教化功能自古有之,从内容上看,汉代以前,基本是以“成人”为目标的个体德性教化,董仲舒提出“独尊儒术”,儒学的政治教化功能开始凸显。汉代以后,二者成为儒学教化功能中并行不悖,而又相互纠缠的两条主线。德性教化以人道与天道的沟通为理论预设和目标,政治教化以道统与政统的一致为目标。前者类似于“极高明”,后者显得“道中庸”,但在实际的教化实践中,政治教化往往要通过德性教化来实现,以谋求以天道论证政道的合理性或行人道以实现社会秩序建构,而德性教化常常又是评价和批评政治教化的依据和标准,二者之间具有一种张力。当然,理想的状态就是“极高明而道中庸”,二者实现完美结合,此可谓清明之世,这也是儒家士人的理想。从对象而言,德性教化侧重个体,由个体而推及众人;政治教化侧重众人,由众人而落实于个体,所以,无论是期待还是目标,教化的对象都应该是包括教化者和被教化者在内的天下人。在中国传统心性儒学视阈内,德性教化往往具有优先性,这种优先性决定了教化的方式。

王阳明的“知行合一”在其理论视域内有着修养论和价值论的双重诉求,其教化功能以德性教化为底色,同时又具有显著的政治教化指向,体现为在政治哲学领域的实践能力延展。王阳明的“知行合一”的教化功能具有两个面向:第一,价值指向,即由己推人,实有于世。王阳明说:“某今说知行合一,虽亦是就今时补偏救弊说,然知行体段亦本来如是。吾契但着实就身心上体履,当下便自知得。”[16]王阳明于此本意是要论述知行合一不是虚妄的,但也同时告诉我们,知行合一具有对世事的补偏救弊之功效,这种功效的落实在于个体要切实在身心上作功夫。个体的德性修养是知行合一“致用”功能发挥的基础。作为“教法”,知行合一教化功能的发挥正体现了德性教化的特色。这种由己推人、实有于世的教化模式古已有之,阳明心学囿于时代与理论的局限于此并无更多发明,但基于此,阳明有着不同的实践进路。第二,实践进路,即觉民行道。宋儒主张“得君行道”,希冀通过君主的德性完满,推仁于世,实现儒家修身与治世的双重理想。然阳明之世的政治生态阻塞了得君行道的路径,[17]王阳明谪居贵州时龙场悟道,始知“圣人之道,吾性自足”[18],由此而“吾于是益有以信人性之善,天下无不可化之人也。”[19]阳明于此一方面肯定了理的内化,“心”成为本体与主体合一的实体存在。从“心”出发,知行合一既是心体之使然,也是心体之实然;另一方面肯认了“心”(良知)的普遍性,这里普遍性包含两个层面:即良知(性)存在的普遍性和良知(道)性质的普遍性,即天理至善的永恒性,二者互含相摄统一。良知的普遍性担保了“民”与“君”在“心”的层面的平等性。从此义理出发,觉民与觉君都可达到“行道”的目的。在此意义上,可以说觉民行道是明代政治语境下知行合一的理论必然。

王阳明于贵州提出知行合一并践行觉民行道的路线,这与建省之初的贵州建构地方社会秩序的需要密切相关,体现了政治教化的意旨。在根本上,知行合一作为德性教化功夫在觉民行道中发挥着基础和内核的作用,觉民行道对地方社会政治秩序建构的符合体现了知行合一作为教法的外在社会效用。正是在此意义上,我们说,觉民行道是知行合一在政治哲学领域的延展,这一实践进路贯彻于阳明一生,并体现于中晚明士人社群的讲学与社会实践活动中。

再次,儒学价值落实。中国传统儒学的最高价值诉求是内圣外王,这在根本上是对道德与价值统一的要求。王阳明的“知行合一”在根本上也是对信仰本体与价值主体统一的确认,价值的合法性来源在于道德,道德决定价值的内涵。王阳明的“知行合一”的“知”即是良知,是天理内化于心者,也就是其所悟之“圣人之道”。良知的普遍性原则表明,圣人之道即是天下之道,其价值诉求在于天下秩序的建构。由“道”到“为道”本是道的一体两面,体用一源。在阳明心学的视阈内,为道是依道而行,为道的主体即是道的价值主体,是每一个具有良知的天下百姓,无分圣凡,不分君民。由此可以看出,为道是为天下之道,而不是为“为君”之道,这和阳明知行合一的实践进路——觉民行道是密不可分的。需要特别指出的是,上文所论知行合一的外在效用与社会政治秩序建构相符合,并不意味着知行合一的外在效用和其内在义理价值诉求是完全一致的。从阳明心学出发,依良知行的为道关涉心物关系的理论视域,而为君则属于政治实践领域,二者属于不同层面的问题。但在具体实践中,为道与为君在客观上是可以相符的,也可以是分离的。为道与为君的分离,在某种意义上意味着君与道的分离,觉民行道即意味着儒家价值理想建构的价值主体由“君”向“民”的转换,这个“民”即是包含“士”在内的“四民”。由此可见,为道的前提在于匹夫有责的天下观,而非为政统负责的皇权观。因此,由知行合一所开出的新的实践进路,自然延伸出匹夫有责的天下观。

总之,王阳明的“知行合一”是应时代而生的产物,具有思想的传承性和应对策略的“当下性”,是解决时代问题的实学。

三、王阳明的“知行合一”的诠释有效性与实践局限性

王阳明的“知行合一”的理论效力意味着意义诠释的有效性问题,而其实践能力意味着价值诠释的有效性问题。意义诠释的有效性规定了价值诠释的有效性,超出理论效力范围的价值诠释则是对王阳明的“知行合一”的偏离;价值诠释的有效性是意义诠释的有效性在实践层面的落实,离开知行合一的实践能力,其意义诠释的有效性将无从说起。意义诠释的有效性与价值诠释的有效性的辩证统一在根本上是由“知行合一”本身的理论逻辑与实学维度决定的,抑或说,二者的辩证统一是“知行合一”诠释有效性的应有之义。因此,这两个方面也为我们在当代语境中诠释和理解“知行合一”规定了有效性范围。

阳明学之成为时代之显学,知行合一之被广泛使用,说明王阳明的“知行合一”说在当代仍有着思想、理论、价值的有效性。但有效性同时也意味着局限性。

从有效性的层面言,当下对王阳明的“知行合一”的重视和强调亦是基于现实的多重需要:

第一,道德建设的需要。市场社会中道德的滑坡已成为实然,究其原因,在于道德与价值的分离。加强道德建设,弘扬社会主义道德,就需要贯通道德与价值,不仅是落实道德的价值诉求,还要符合市场社会规范,使道德有价值;

第二,政治建设的需要。无论是观念形态的政治,还是实际的社会主义国家政治,在宗旨上都有“至善”的诉求。宗旨的落实需要一定的观念、规范与制度,这便是意识形态的具体体现,同时也需要具体的实施者。只有意识形态观念(知)与执行力(行)的统一才能担保宗旨的实现;

第三,理论建设的需要。在文化自信建设的当下,具有中国特色、中国风格、中国气派的社会主义哲学社会科学理论的建构势在必行,中国优秀传统文化为其提供了深厚的土壤。因此,在当代多元化的文化语境中,避免各自的片面性,整合各方的优秀思想,适应时代需要,贯通知识与道德、知识与价值,是当前理论建设的方向。正是基于此,王阳明的知行合一说成为时代文化现象的热潮。

从局限性的层面言,当下对王阳明的“知行合一”的质疑主要体现在当代践行方面。第一,王阳明的“知行合一”是以圣人为标准的,其广泛、有效地实施需以人的普遍觉悟为前提。个人的道德修养并不能担保整个社会的道德觉悟,社会的发展总是有不平衡性的。另外,只有以人的觉悟为前提,才能实现知识与道德的统一,知行合一才能发挥正面的社会价值。第二,在当今知识理性时代,知行合一所包含的知识、道德、价值的合一需以人的根本自由为前提。然而,世界范围的经济全球化及资源分配的市场模式,使物质观念及其实体无处不在,从而遮蔽了人的思想自由与人身自由,从而导致王阳明知行合一中“心”对物的自由赋义转变为物对人的异化,由此,本原意义上的知行合一便成为不可能。第三,物化时代评价标准具有客观化、外在化的特点,这种异于心学的思维方式造成对知行合一理解的异化与多样化,也因此造成知行合一的困难。在当代社会中,物质的先在性、优先性有违阳明心学中“心”的本源性、先在性和标准的内生性原则,并可能导致“逐物”行为,这都是违背知行合一的原则的。

王阳明的“知行合一”的生成语境规定了其理论效力和实践能力,随着话语语境的当代转换,“知行合一”的理论效力和实践能力之范围转化为其当代诠释的意义和价值的有效性问题,同时也意味着一种局限性。准确把握”知行合一“的意涵有利于我们创新和发展传统文化和坚定文化自信。

注释:

[①]《左传·昭公十年》

[②]《老子注》第四十七章

[③]《中说·礼乐》

[④]蒙培元:《理学范畴系统》,北京:人民出版社,1989年,第320页。

[⑤][明]王阳明:《王阳明全集》卷二《传习录》中,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》第1册,第77页。

[⑥]《孟子·离娄上》。

[⑦]葛兆光:《中国思想史》第二卷,,上海:复旦大学出版社,2001年,第284页。

[⑧][明]王阳明:《王阳明全集》卷一《传习录》上,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》第1册,第46页。

[⑨][明]王阳明:《王阳明全集》卷一《传习录》上,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》第1册,第46页。

[⑩] [明]王守仁:《送别省吾林都宪序》,《王阳明全集》卷二十二《外集四》,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》第3册,第926页。

[11][明]王阳明:《王阳明全集》卷三《传习录》下,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》第1册,第106页。

[12][明]王阳明:《王阳明全集》卷一《传习录》上,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》第1册,第4页。

[13] [明]王阳明:《王阳明全集》卷一《传习录》上,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》第1册,第5页。

[14][明]王阳明:《王阳明全集》卷一《传习录》上,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》第1册,第4页。

[15][明]王阳明:《王阳明全集》卷三《传习录》下,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》第1册,第106-107页。

[16] [明]王阳明:《王阳明全集》卷六《答友人问》,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》第1册,第222页。

[17]参见陆永胜:《心·学·政——明代黔中王学思想研究》,北京:中华书局,2016年,第47-52页。

[18][明]钱德洪编述、王畿补辑、罗洪先制删正、胡松等校正:《年谱一》,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》卷三十二,第4册,第1234页。

[19] [明]王阳明:《王阳明全集》卷二十三《象祠记》,吴光、钱明、董平、姚延福编校:《王阳明全集(新编本)》第3册,第936页。

原文转载至微信公众号:纯粹之学

|

当前位置:首页 > 新知速递 > 新知速递

当前位置:首页 > 新知速递 > 新知速递